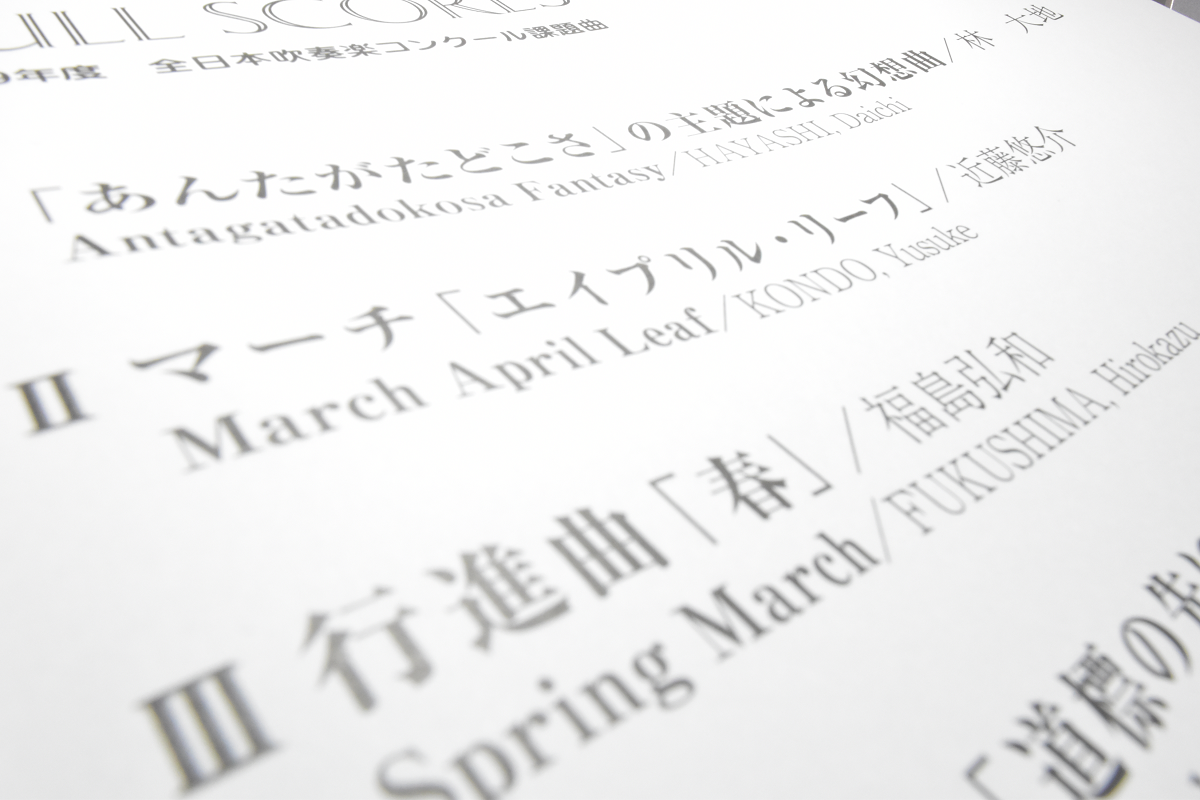

2019課題曲Ⅱマーチ「エイプリル・リーフ」トランペット解説!#2

suipedian

このサイトの企画、制作、保守全般を担当。 音楽略歴:トランペット10年、ピアノ2年 音楽やってる人を応援したい。

トランペット吹きの皆様、こんにちは(^_^)/

2019年吹奏楽コンクール課題曲Ⅱマーチ「エイプリル・リーフ」についての解説記事です。このページはその2ですので、その1を見てない方はこちら↓を先にお読みください。

よろしくお願いします!

譜例があげられないの

楽譜を片手にどうぞ!

練習番号C(21小節目)

練習番号Cは課題曲マーチではおなじみのパターンです。

いかにも基礎能力をみられてるという感じがするフレーズですね。ここはコンクールの下位大会ではスッキリと仕上げてきている団体はほぼないです。

その理由として

- メロディの低音パートとその他伴奏パートの音量バランスが悪い

- 伴奏パートの発音・音程が悪いせいで輪郭が不明瞭になる

- メロディパートが音楽の主導権を握れていない

があげられます。

ここは楽譜に忠実に吹こうとするとまず16分音符とスタッカート付き8分音符の音価(音の長さ)について明確な定義をしないといけなくなるのですが、そういうアプローチはあまり建設的ではありません。

ですので、8分音符も16分音符くらいに捉えてください。あとはハーモニーを確認しましょう。

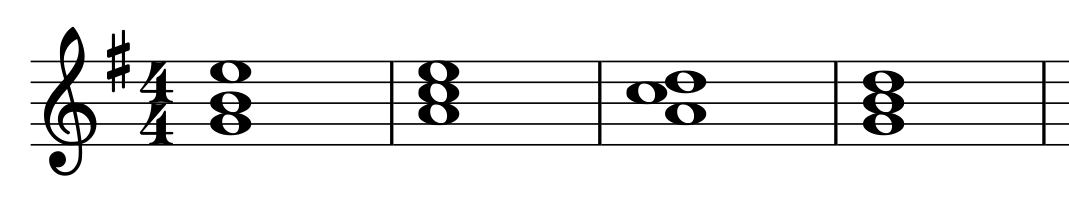

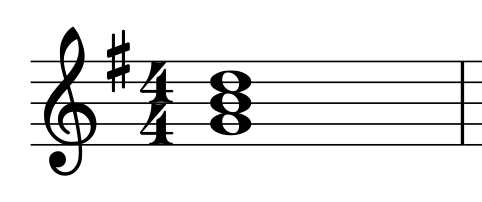

ハーモニーの確認はトランペットの場合、以下のように全音符に置き換えて練習をします。それでも合わないというときは楽器を置いて声でやってみましょう。

先に声で合わせると楽器でも合いやすくなるよ!

もう少し詳しい解説

練習番号Cの4小節間についてもう少し詳細に説明しますね。

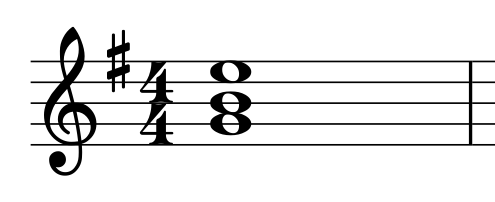

C-1小節目(21小節目)

ここはミ・ソ・シ(D・F・A)の短三和音です。

第一音が1st、第五音が2nd、第三音が3rdです。1st→2nd→3rdの順番に音を重ねてハーモニーを作ってください。

綺麗な短三和音を作るには第三音の音程を基準から16セント上げる必要があります。と言っても演奏中に「えーっと、ここは16セントあげて~」などと意識するのも難しいので、知識として押さえておいてください。

練習時に綺麗な和音にするためのポイントです。

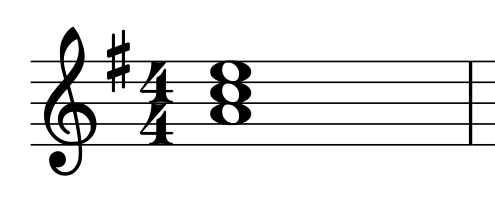

C-2小節目(22小節目)

2小節目はラ・ド・ミ(G・B♭・D)の和音です。こちらも短三和音ですね。1小節目と同じ要領で併せましょう。

3rd(G)→1st(D)→2nd(B♭)の順で重ねます。

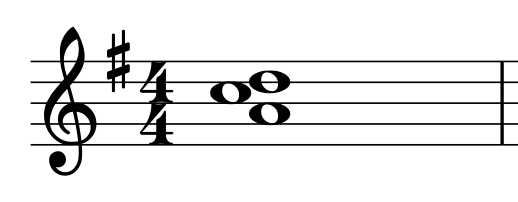

C-3小節目(23小節目)

この小節の構成音はラ・ド・レ(G・B♭・C)です。前2小節と異なりドとレの音が五線上でぶつかります。

4小節目のハーモニーがソ・シ・レ(F・A・C)の構成でこの4小節の収束に向かっているため、C・E・G・B♭の1,3,5,7音から3音を外した和音と捉えましょう。

(ここ、違ってたらご指摘ください。)

ハーモニーの綺麗な調和は分かりづらいかもしれませんが、メンバで何度か合わせてみて気持ちいいポイントを探ってみましょう。

C-4小節目(24小節目)

4小節目は先ほどの通り、ソ・シ・レ(FAC)の綺麗な長三和音です。低音主体のメロディを締める小節でもあるので、特に意識して揃えてください。

音程をそろえる練習の注意

ハーモニーの練習をするとき、ついついやってしまうのが「音程を合わせる」ということに集中しすぎて音が探り探りになってしまうことです。

ですが、実際の曲では流れに乗って自信満々に吹きますよね。

そっちの方が音に張りがあり本来の姿としてハーモニーや響きが合いやすいので、音程を合わせる練習ではありますが、それだけに意識がもっていかれないようにしてください。

音程を合わせることに必死になって音が縮こまるのは禁物!

Dはトランペットおやすみですので、Eにいきます!

練習番号E(29小節目~)

練習番号Eはメインの主題に戻っていく場面です。

3rdの最初の音はDesです。2,3の運指ですのでこもらないように基礎練習で重点的に磨いてください。 ここは全体に「poco a poco cresc.」の指定がついています。「少しずつクレシェンド」ですね。

Eの1小節目、2小節目はそれぞれ1拍目にシンバルが叩いてますので、それと合うように心がけてください。

アクセントの音型はここまで同様に個人差が出ないようにしっかり揃えてください。よくあるパターンですが、1stが上り調子で駆け上がるときも3rdは同じ音が続きます。ですがテンションは1st,2ndについていけるように音楽全体の流れを俯瞰した視点を大切にしましょう。

難しいな、と思ったら練習時だけ1stの楽譜も吹いてみる、という手もあります。

3小節目(全体の31小節目)は頂点に向けて音楽の広がりやテンションの高まりを魅せるところです。各拍のハーモニーをじっくりと揃えてください。オーボエ、アルトクラ、アルト、テナーも同じ動きをしています。

時間が合えば集まって練習しましょう。

Fの1小節前は音量指定がffになっていますが、ガ鳴らないように注意してください。その前から続くアクセントや上昇傾向の音程、ホルンのグリッサンドやクレシェンドなどからメチャクチャ頑張らなくても十分に迫力を演出できます。

中高生がよくやってしまうミスに「ただ力いっぱい吹く」というのがありますが、音楽は各要素に支えられながら進行します。力で押すのではなく、一息ついてどんな聴こえ方をしているかに気を払ってみましょう。

演奏を録音して聴いてみるのがオススメよ。

練習番号F(33小節目~)

Fです。Fはやっとトランペットもこのメロディが吹けますね!

Fの頭の音についている装飾音符はこの曲の特徴ともいえます。艶やかに色っぽさをアピールしたいですね。ここの練習法としてはまずは装飾音符をつけずにやってみましょう。

最初からつけて練習してしまうとついつい装飾音符に意識がいってしまってGisの音もAの音も鳴りきらないという状態になってしまいます。装飾音符はあくまで飾り、まずは地のメロディを仕上げてから文字通り「装飾」してあげましょう。

3rdは装飾がなくて悲しいですが・・・ハモリで美味しいのでご愛嬌ですね♪

メロディ自体は特段難しいことはないと思います。経験が浅いのに1st,2ndを任された方は上のFの音がしんどいかもしれませんが、基礎練習で少しずつ鍛えてください。

幸い、オーボエ、クラリネット、サックスもこのメロディを吹いています。音をしっかり出すことはもちろんですが、全体の流れや調和を守ることに注力してください。

練習番号EとFはトランペットは全員吹きっぱなしです。ブレスやスタミナの問題がありましたら、仲間内で申し合わせをして無理なく吹けるように分担してください。まだここは課題曲の前半です。疲れていい場面ではありません。

つづく

続きます。質問や疑問がありましたら下のコメント欄からお願いします。

suipedian

このサイトの企画、制作、保守全般を担当。 音楽略歴:トランペット10年、ピアノ2年 音楽やってる人を応援したい。

コメント (0件)感想、指摘系はここに。相談は掲示板に。