2019課題曲Ⅱマーチ「エイプリル・リーフ」トランペット解説!#3

suipedian

このサイトの企画、制作、保守全般を担当。 音楽略歴:トランペット10年、ピアノ2年 音楽やってる人を応援したい。

トランペット吹きの皆様、こんにちは(^_^)/

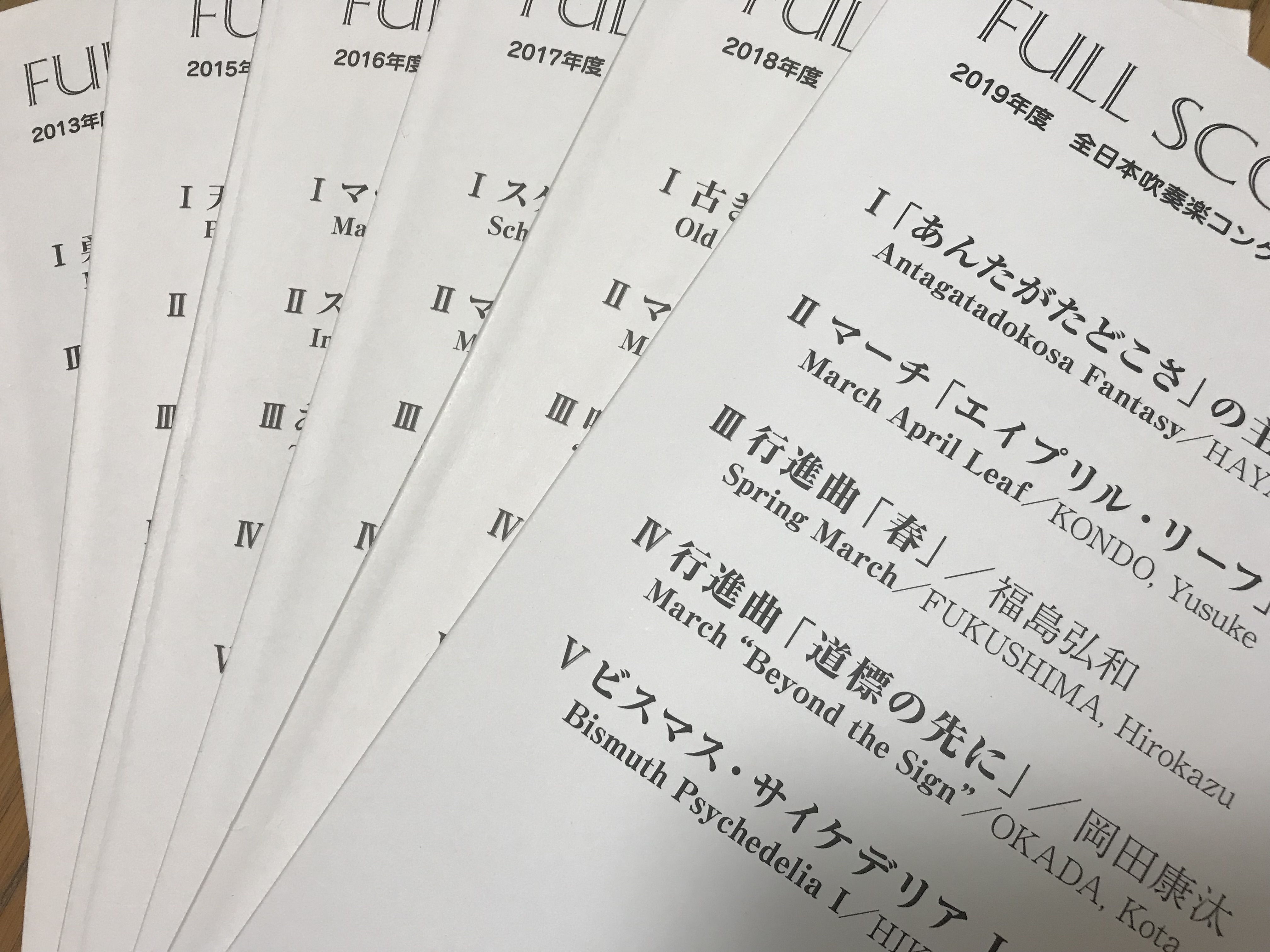

2019年吹奏楽コンクール課題曲Ⅱマーチ「エイプリル・リーフ」についての解説記事です。このページはその3ですので、その2を見てない方はこちら↓を先にお読みください。

Trioに入ったところからです。よろしくお願いします!

楽譜を片手にどうぞ!

練習番号H(59小節目)

Trioに入ってしばらくはトランペットは音がありません。練習番号Hからの解説です。

HはGのメロディラインが少し太くなって、中低音パートによるオブリガート(裏メロディ)や高音パートの可愛らしい飾り付けによって音楽が賑わい華やいでいく場面です。

トランペットの1stはこのような変化を感じながら自身の立ち位置を理解した上で演奏しましょう。周りがにぎやかになったことでサックス・クラリネットのみだったメロディにオーボエとトランペット1stが追加されました。

ですので、メロディの輪郭をしっかりと守るようなイメージで吹くといいでしょう。高音パートは音程の粗が目立ちやすいです。セクション単位で練習し1本に聴こえるように努めてください。

66小節目からは2nd,3rdも参加します。流れに逆らわずソーっと堅実に入りましょう。まるで前のフレーズから一緒に吹いていたかのように同じ温度感で演奏することを心がけてください。

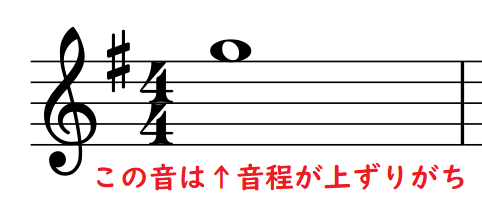

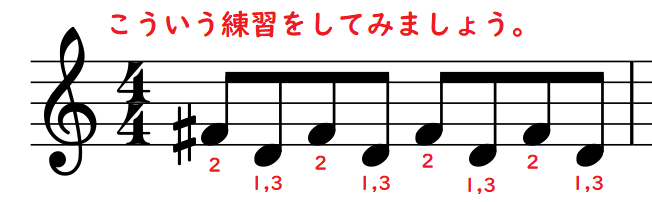

67小節目の1st,2ndに上のソ(F)がありますが、トランペットのこの音は音程が上ずりやすいです。練習の段階でチューナーで確認するなどしてしっかりと正しい音程を把握しておいてください。

このとき、音程が合わないからと言って変え指を使って合わせるのだけはしないでください。音程を合わせるために音色を犠牲にするのは誤った選択です。

69小節目には2拍3連符がありますね。ここのリズムがとりにくい場合はまずタイを外して練習し、それからタイをつけるようにしてください。

2拍3連符自体の解説はこちら↓の記事を用意しています。3つの音を均等にたっぷりとアピールするように吹くと音楽に抑揚が生まれます。それが聴き手を飽きさせない工夫にもなります。

最後4小節はユニゾン(1st,2nd,3rdが同じ音、同じ動き)です。練習ではサラッと流してしまうかもしれませんが、音色をアピールしてください。

練習番号I(75小節目~)

Iはたった4小節ですが音楽の転換ポイントとして重要な場面です。

最初のファ(E♭)は野太い息で吹きましょう。力強く全体をリードします。

3,4小節目に同じ動きをするパートが付いてこられるように音の張りやテンションの高さでバード全体の士気を1ランクアップするようなイメージで吹いてください。

ここで元気よく決めておくとJに入ったときに一旦落ち着くところとのコントラストが鮮やかになります。先の展開を見据えながら演奏するようにしましょう。

練習番号J(79小節目~)

Jです。

1stは温かい息遣いで吹きたいですね。音量指定はmpですが、この動きはクラリネット1st,アルト1st,トランペット1stしかやっていません。ですので、あまりmpにとらわれずにしっかりと吹きましょう。

ここ以外にも言えることですが、楽譜上の音量指定はあくまで目安です。実際の音量は現場の人間で判断しましょう。

J3小節目に16分休符がありますが、この存在をきちっとアピールできると音楽が引き締まります。その際、続きの16分音符が潰れないように注意してください。

トランペット3rdは運指が2→1,3→2なのでちょっとしんどいですが、何度も練習して慣れましょう。特に3番ピストンはハーフバルブ(半押し状態)にならないよう注意です。

J4小節目のリタルダンドの箇所は同じ4分音符でもそれぞれ長さが異なります。テンポの緩みを十分にアピールするようにしてください。これもまた練習番号Kの「a tempo」でもとに戻った時のテンションの差異が聴き手に心地よさを与えます。

練習番号K(83小節目~)

Kまで来ました。Kは音域、音量、リズム、どれをとっても吹きやすい構成ですね。

開放的な気持ちで爽やかに駆け抜けましょう。

K5小節目はGからFへの跳躍です。ここは滑らかに遷移できるように基礎練習で重点的に取り組んでおいてください。

跳躍練習は以下の記事で解説しています。

跳躍練習は以下の記事で解説しています。

アクセントやスタッカートなどなにもついていませんが、シンコペーションや伸ばしの音の処理など基本的なところはしっかりと守りましょう。音楽が単調にならないようにするための工夫を凝らしてみてください。

トランペットは練習番号JからKにかけてずっと吹きっぱなしです。1st,2ndは高音域が続くところでバテてくるかもしれませんね。その時は練習番号E・Fのところと同様に分担して吹くようにしましょう。

どこかの音を休んででも1~2拍かけてゆっくりブレスをとるのと一瞬でブレスをとるのとでは吹きやすさが段違いです。

もちろん、カンニングブレスの手法で一瞬でとるのもアリです。あなたのバンドの方針に従いましょう。

93小節目の2拍3連符はこちらの記事を参考にしてください。

練習番号L(95小節目~)

Lです。Lは束の間の休息のあと最後まで吹ききります。

ここは木管パートが事前に流れを作ってくれています。そこに乗っかるように入りましょう。

L5小節目は(実際はやらないけど)ベルアップするくらいのテンションで華やかなパレードを想起するように吹いてもいいでしょう。そうすることで「いよいよこの曲が終わるよ!」というフィナーレを告げる役割を担うことができます。

そこまでできたらあとはいよいよ練習番号M!みんなで終焉だ!

練習番号M(100小節目~)

Mは冒頭に現れた主題の再来です。

Lで勢いづいたテンションを維持したまま走り抜けてください。

このラスト6小節はトランペットがバンド全体をリードしていく気持ちで演奏しましょう。

103小節目の16分音符はよくあるパターンのリズムですが、この16分音符は潰れやすいです。個人で綺麗にタンギングができることはもちろん、隣の人ともしっかり合わせられるようにパート練習を繰り返してください。

ここまでにもありましたがラスト2小節の音量指定はffです。だからと言って”バカ吹き”にならないように注意しましょう。ただ力いっぱい吹くのではなく、音楽としての流れ、美しさを守る意識で最後の音に着地してください。

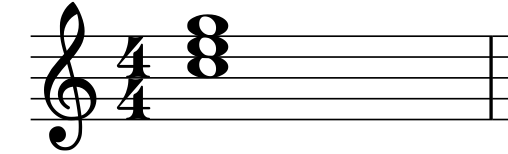

104小節目は綺麗なドミソ(B♭、D、F)の長三和音からユニゾンB♭への着地です。音程は最後まで気を抜かずに、お客さんの自由曲への期待値が高まるようなラストを飾りましょう!

↑綺麗な和音です。

↑綺麗な和音です。

おわりに

2019年度吹奏楽コンクール課題曲Ⅱ マーチ「エイプリル・リーフ」のトランペット解説でした。

できるだけ丁寧に説明したつもりですが、質問・疑問がありましたらコメント欄からください。

課題曲ということもあり技術的には平易なものばかりですが、そうはいっても楽器を始めて日の浅い方やレベルの低い団体には演奏自体が困難かもしれません。

しかし、基礎練習をしっかり取り組み、スキルの向上を図ればコンクールの舞台で素晴らしい演奏をすることは十分に可能です。

どうか楽しい12分間の幕開けとなる演奏ができますよう祈っています。

ありがとうございました。

suipedian

このサイトの企画、制作、保守全般を担当。 音楽略歴:トランペット10年、ピアノ2年 音楽やってる人を応援したい。

コメント (0件)感想、指摘系はここに。相談は掲示板に。