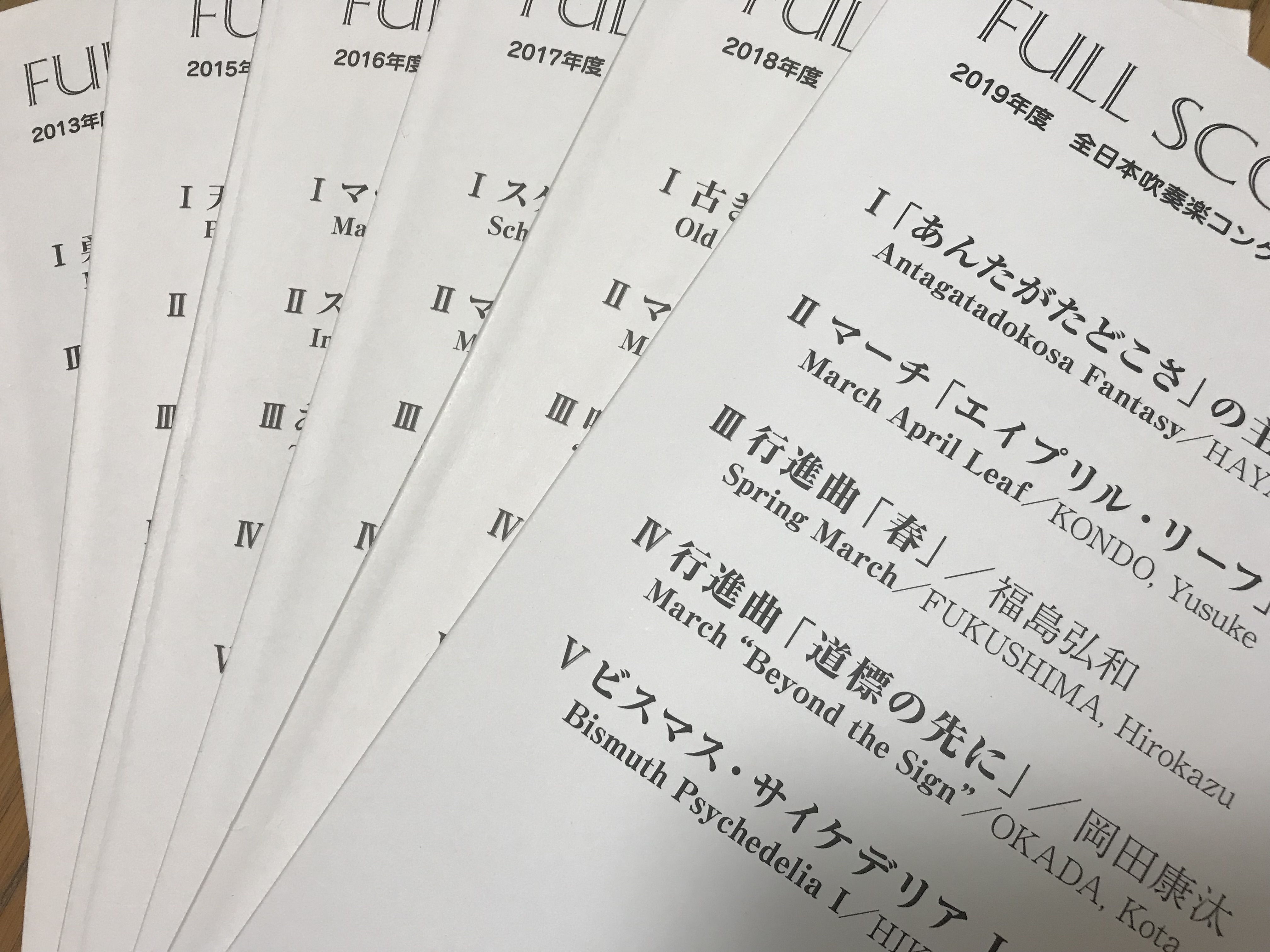

【チューバ解説】2019年度課題曲Ⅳ 行進曲「道標の先に」

さいくろん

チューバ暦30年。社会人吹奏楽団と管弦楽団で活動中。 アマチュアのボランティア活動として、小中高校での練習もサポート中です。

チューバ奏者の皆さん、こんにちは!

この記事では、課題曲Ⅳ 行進曲「道標の先に」の、チューバパートについて解説します。 演奏する上で注意して欲しい事や、練習方法についてご紹介します。

6/8 拍子特有のリズム感覚を大切にしながら、「楽譜どおりに吹けるようになる」ことを、この記事の目標にします。 初心者の皆さんにも伝わるように、できる限り噛み砕いて説明します。

なお、記事では、原則的にB♭管チューバを前提に解説します。

全体を通した練習ポイント

マーチを演奏をするときには、二つのポイントを特に大切にしましょう。

- 打楽器と協力して、一定のテンポを維持しましょう。

- p(ピアノ)やf(フォルテ)など、音の強弱を表現して、バンド全体のサウンドを支えましょう。

また、この曲は 6/8 拍子です。 メトロノームを使った練習では、8分音符のビートを鳴らして、6/8 拍子独特の 3 + 3 のリズムに、慣れる必要があります。

全体を通した調号の確認

この課題曲は、途中で転調(調号が変わる)するので、初心者のみなさんは、とくに注意してください。 この記事では、「調号」と「運指の誤り」に的を絞って解説します。

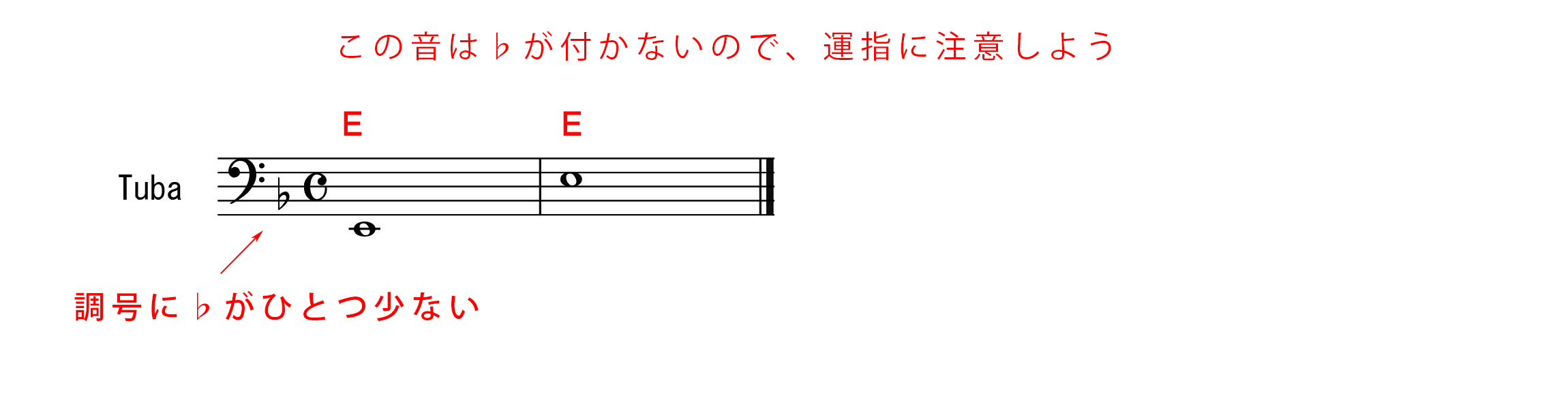

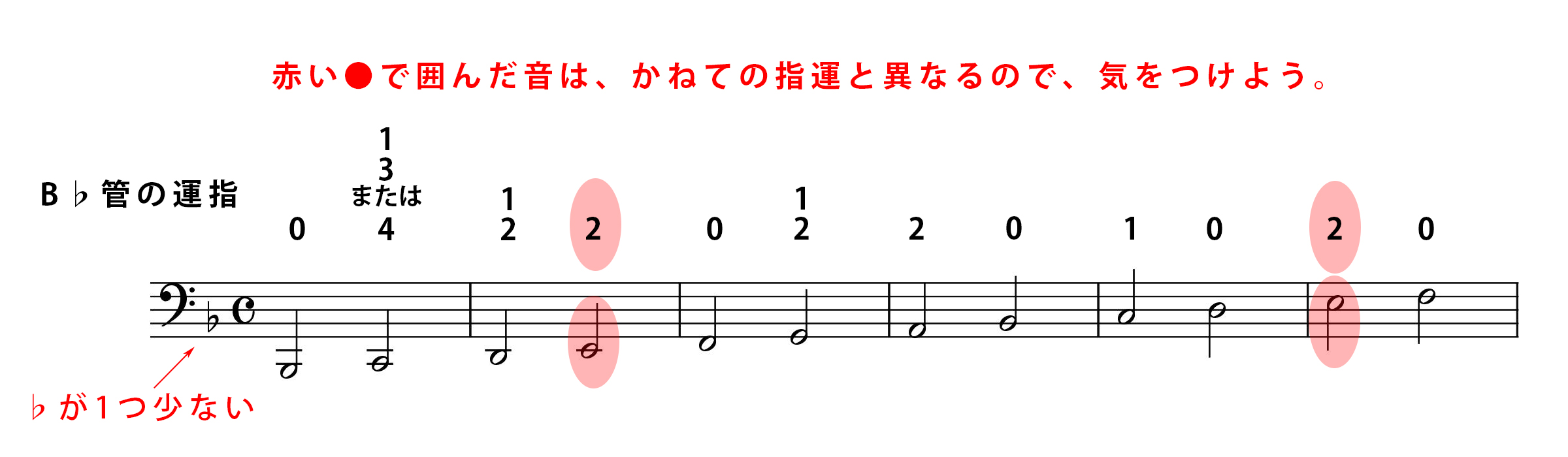

冒頭からTrioまでは、チューバの楽譜では、調号に♭が1つだけ付いています。 みなさんは、調号に♭記号が2つ付いた音階で、基本の音階練習をし、指使い(運指)を覚えている人が多いと思います。

この課題曲では、冒頭からTrioまでは、「E」の位置に♭記号が付いていないので、(E♭が、E になるので)半音上げて吹く必要があります。「E」は、2番ピストンです。

下に冒頭からTrioまでの調号の運指を示します。赤い丸印で囲っている音を確認しましょう。

なお、Trio以降は、調合の♭記号が2つですから(「E」は、「E♭」になるので)、普段どおりの運指(1番)で吹かなければいけません。

冒頭

冒頭2小節目からのスラーは滑らかに、また、3小節目の音には忘れずにアクセントをつけましょう。

4小節目の2拍目は、演奏機会の少ない音ですから、楽器が鳴りにくい傾向があります。普段からロングトーン練習を欠かさないでください。

この音(B)は2番と4番ピストンを使うことをお勧めしますが、4番ピストンが無いときは、3番のチューニング管の長さに気を配り、音程のバランスをとることが大切です。

練習番号 A の2小節前に現れる連符は、拍の頭にアクセントを忘れずにつけましょう。この楽曲で、何回も現れるリズムですから、その都度、アクセントを表現してください。

練習番号 A の1小節前からのデクレッシェンドのスピードや形は、同じリズムの他の楽器と揃えておきましょう。

練習番号 A から Trio まで

練習番号 A の4小節目のD♭、練習番号 A の6小節目のG♭は、演奏機会が少ない音なので、他の運指の音と比べて楽器が鳴りにくい傾向があるようです。普段のロングトーン練習で、しっかり息を入れて、楽器を鳴らしておきましょう。

また、力まずにロングトーンしたときの音程が、高めになるか、低めになるか、チューナーで確認しながら、音程の傾向を普段から把握しておきましょう。

必要に応じて、3番チューニング管の長さを調整してバランスをとる必要があります。

練習番号 B の4小節前、練習番号 B の3小節前の山型アクセントは、楽器に息をしっかり入れてください。また、練習番号 B の1小節前のスラーは、メゾフォルテに向けて、しっかりとデクレッシェンドしましょう。

練習番号 B の9小節目から練習番号 C の5小節前にかけてのクレッシェンドの速さや形は、同じリズムの他の楽器とも揃えてください。

練習番号 C の3小節前の付点4分音符は、音価(※)を保ち、漫然と短く吹かないように気をつけてください。

(※)楽譜に指定された音符の長さ

練習番号 C の1小節前からの低音楽器のメロディーは、同じリズムの他の楽器と音の出だしや、スピード感を統一することも大切です。

アクセントが付いた音は、発音を明瞭に吹きますが、音が乱暴にならないように、響き豊かな音で吹かなければいけません。

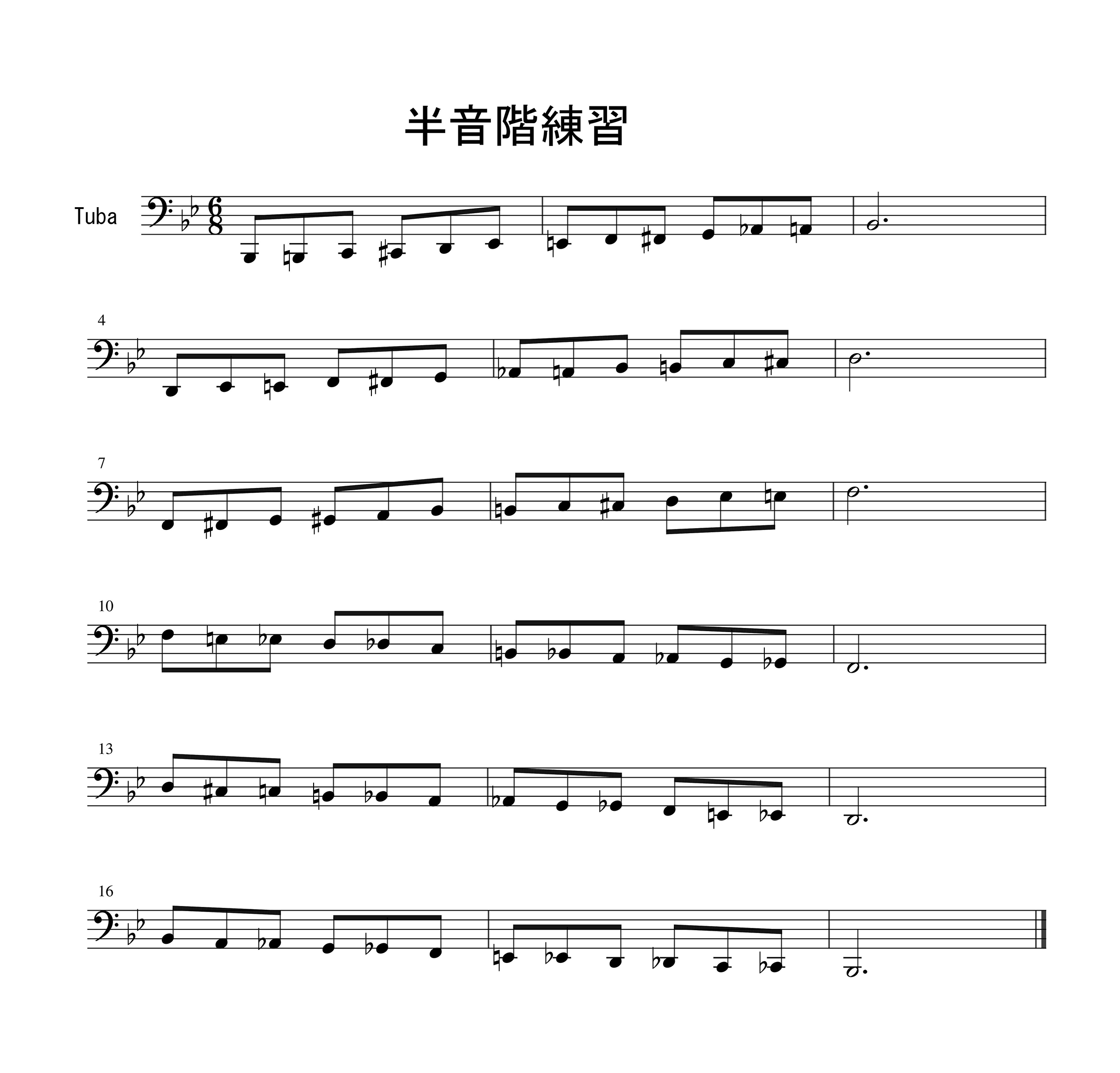

この課題曲では、臨時記号が頻繁に現れるので、運指に苦戦する方もいるかもしれません。

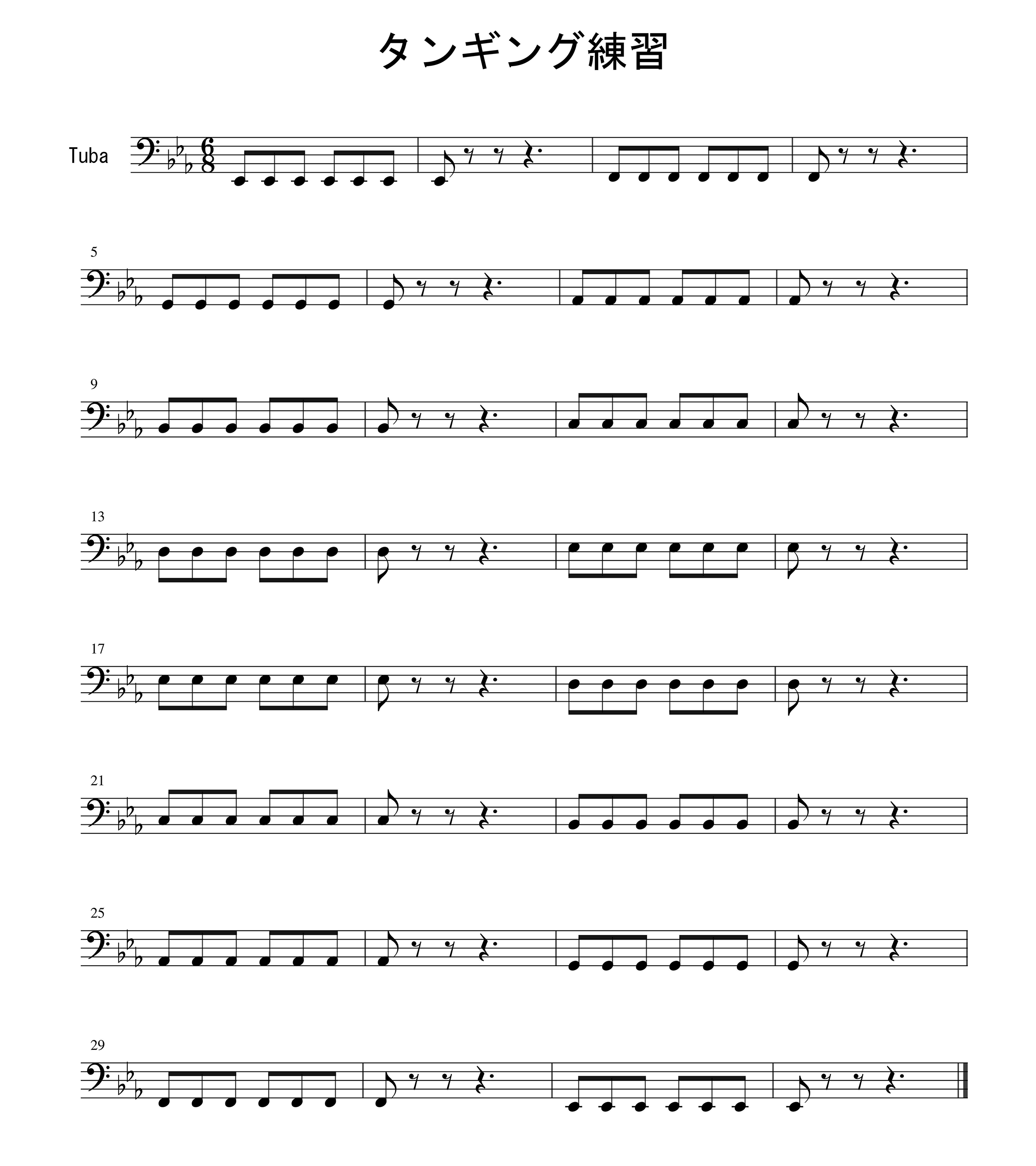

下に半音階の練習用楽譜を掲載します。 普段の基礎練習で、運指に迷うことなく、滑らかに正確に動かす訓練をしましょう。

付点4分音符=60のテンポから徐々にテンポを上げてゆき、指定テンポで正確に演奏出来ることを目指します。

練習番号 E の2小節前の、フォルテでの下降音は、アクセントをつけても、発音が破裂音にならないようにしましょう。

臨時記号と6/8拍子の連譜が、指定テンポどおりに吹けない人は、少なくないかも知れません。 連譜が難しいと感じている方は、次の二つを分けて確認する必要があります。

- 指定テンポの速い連譜に発音が追いついているか?

- 臨時記号に運指が対応できているか?(運指が、テンポについていけているか?)

つまり、発音がテンポに間に合わないことと、運指がテンポに間に合わないこととは、分けて練習をしましょう。 発音は下のタンギング練習で、指の動きは、半音階練習で行います。

まず、 速い連譜のタンギングが出来るか確認するために、同じ音で(音を変えずに)、指定テンポで連譜が吹けるか試します。

下に示す楽譜を、指定テンポの付点4分音符=126で演奏出来るか、確かめましょう。

もしも、指定テンポではタンギングが追いつかない、とか、はっきり発音できない場合は、正確に演奏できるテンポまで落として、そこから、次第に速度を上げてゆきます。

上の楽譜を、指定テンポで吹けるようになれば、改めて課題曲の楽譜を演奏すると、今までよりも、スムーズに演奏できるかもしれません。

臨時記号に運指が対応できているかは、先ほどの半音階練習の楽譜を、指定テンポで演奏して確認しましょう。 この二つの練習の組み合わせが、速い連譜を吹きこなす近道です。

練習番号 F の3小節前と2小節前の音価の違いは正しく吹き分けてください。

Trio から 練習番号 I まで

Trioの最初のsfz (スフォルツァンド 突然強いアクセントを付けて)は、スピードのある息を入れて吹きましょう。力任せに力んだり、舌に頼りすぎた響の少ない音は禁物です。

練習番号 G の1小節前の二拍目の付点4分音符は、テヌート記号こそ付いていませんが、長さを十分に保ちましょう。

なお、この音を担うのは、バスクラリネット、バリトンサックス、ホルン、チューバ、コントラバス、打楽器のみです。音楽の世界観を感じながら、デクレッシェンドして大切に演奏してください。

練習番号 I の4小節前二つ目の音は、アクセントをしっかり表現し、遅れないように気をつけましょう。

チューバを演奏する上での、二つの「遅れ」について

チューバを演奏するうえで、「遅れる」という意味には二つあることに、注意してください。 あるべきテンポより、実際に遅いテンポで演奏しているケースと、音が遅れて聴こえるケースの二つです。

詳しくは、suipedia 中の記事に掲載されています。関心のある方は、この記事も併せて読んでください。

練習番号 I から最後まで

練習番号Iから、タイで繋がる長い音は、音色がゆらゆらと揺れたり、音程が上ずらないようにしましょう。

息のスピードを一定に保ち、アンブシュアが変わらないように意識することが大切です。 普段使わない音なので、音程チェックも忘れずに行う必要があります。

練習番号 I の8小節目からのデクレッシェンドは、次の小節に向けてしっかりと表現しましょう。

練習番号 K からのフォルテシモは、ダイナミクスに気をつけながら、アクセントの付いた音をしっかり吹き分けてください。

特に練習番号 K の3小節目の二拍目からの付点4分音符は、音価の違いを吹き分けて、大切に吹いてください。練習番号 L の6小節前からも同様です。

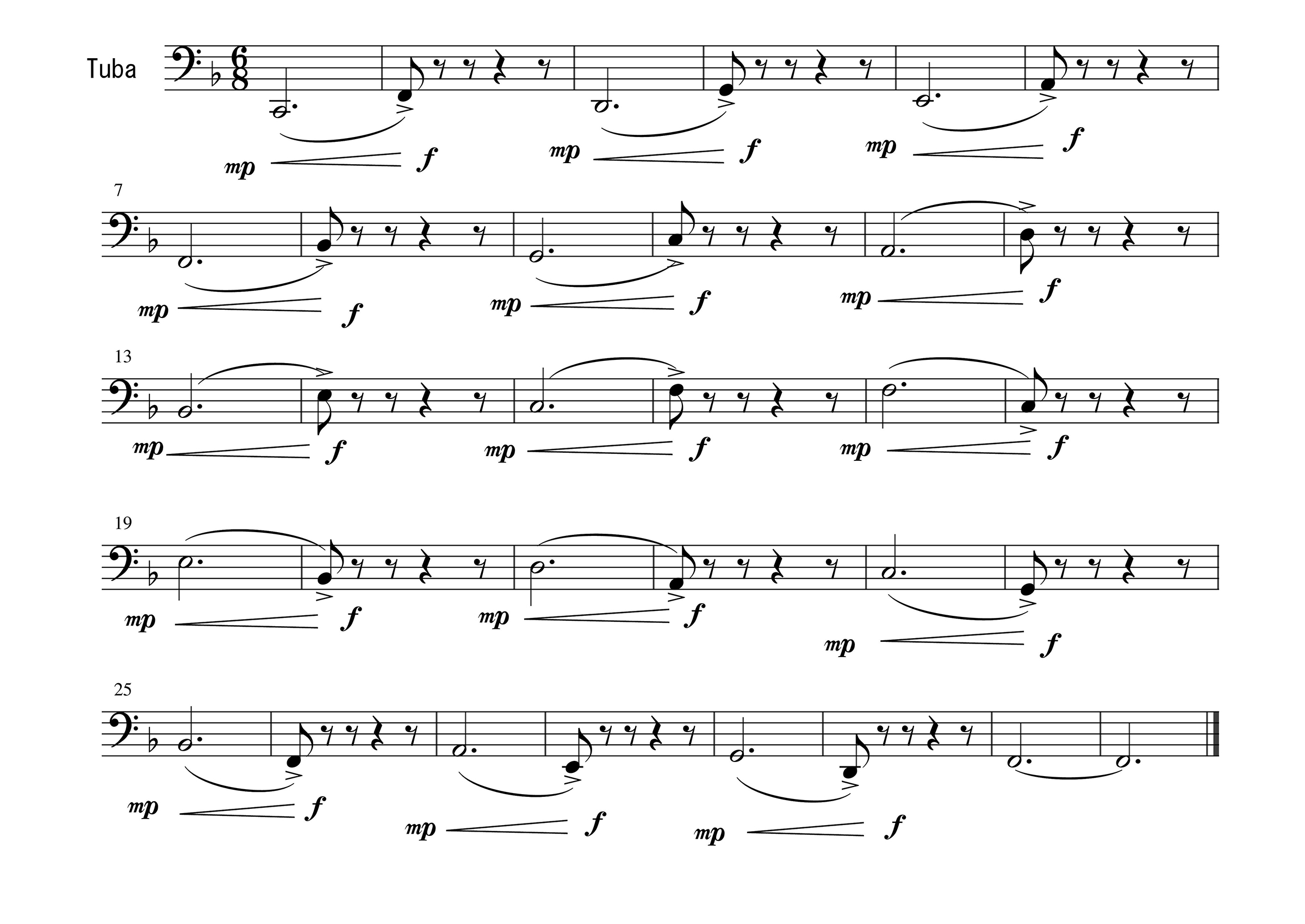

練習番号 L の1小節前からの、ダイナミクスが変化するスラーは、繰り返し現れるので、下の楽譜で練習しましょう。

スラーは滑らかに、クレッシェンドは、ダイナミクスの幅をしっかり作りましょう。 普段の基礎練習で、上がった(下がった)音のアクセント表現も大切です。

最初は付点4分音符=60のテンポで練習し、徐々にテンポを上げて、指定テンポで演奏することを目指します

練習番号 L の4小節目からのテンポの速い三連符のフォルテシモは、拍の頭に付いたアクセントを、しっかり吹き分けてください。

上に示したタンギングの練習と、半音階練習をしっかり行なって本番に臨みましょう。 気持ちに余裕を持って、本番に望めるかもしれません。

最終小節のテヌートが付いた音は、長さを保って響きを感じて吹いてください。 荒く、乱暴な音は禁物です。

おわりに

行進曲「道標の先に」の解説は、いかがでしたか? 6/8 拍子のリズム感覚が、掴めそうでしょうか。

まだまだ難しいと感じている人も、焦らずに練習を続けてください。 この記事を通して、皆さんが、チューバをますます好きになることを願っています。

さいくろん

チューバ暦30年。社会人吹奏楽団と管弦楽団で活動中。 アマチュアのボランティア活動として、小中高校での練習もサポート中です。

コメント (0件)感想、指摘系はここに。相談は掲示板に。